在乡村振兴的时代征程中,山西省晋城市沁水县土沃乡以村规民约为笔,在乡土大地上绘就移风易俗新图景,让文明新风浸润乡村肌理,为基层治理现代化与乡风文明建设写下生动注脚。

一、从“纸上条文”到“乡土约定”,村规民约成土沃乡凝聚共识的“治理密码”

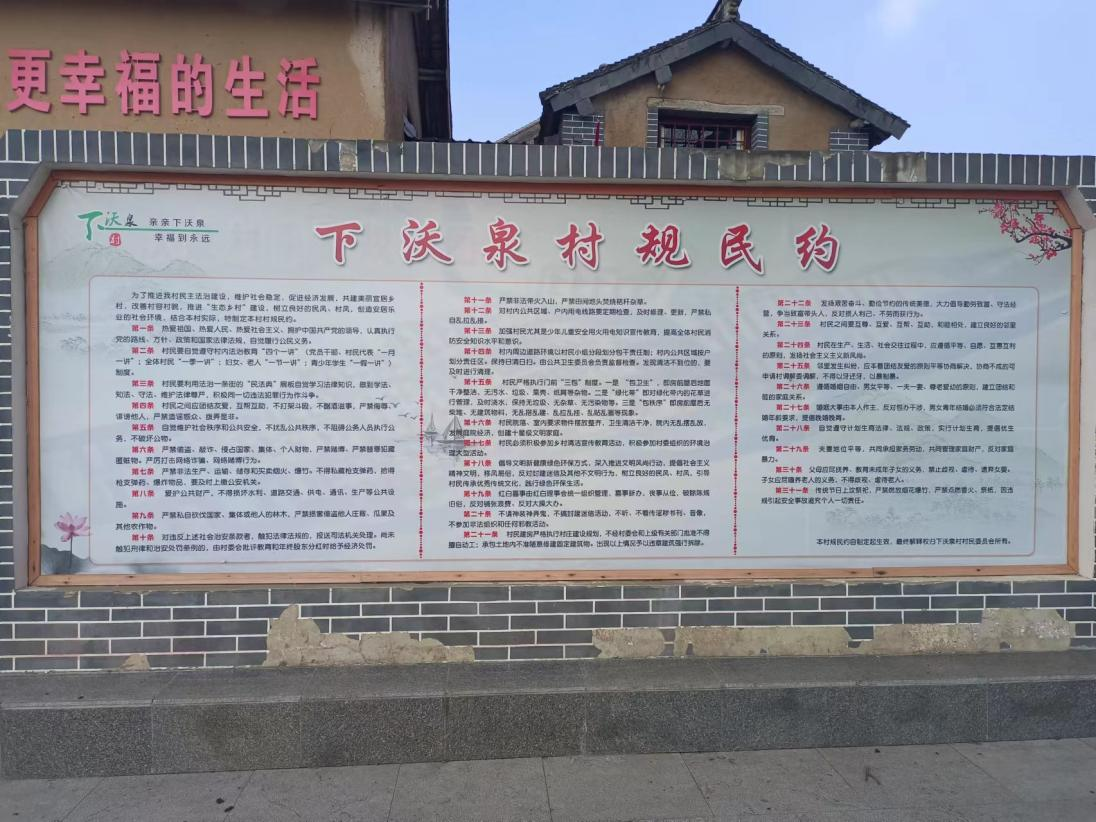

在土沃乡,村规民约早已不再是挂在墙上、写在纸里的“沉睡条文”,而是成了融入血脉、人人信守的“乡土约定”。这一字之差的背后,是一场深刻的治理变革。土沃乡的秘诀就在于,让村民自己成为规则的制定者,通过一场场“院落会”、“板凳会”,把那些法律管不好、行政管不了的身边事,用老百姓自己的话商量着定下来。例如,在下沃泉村,村民们经过热烈讨论,将“婚宴不超10桌、丧事不设流水席、用烟不超13元、用酒不超40元”等具体条款写入村规相关细则中,得到了全体村民的认可。于是,“垃圾不落地”、“彩礼不攀比”这些朗朗上口的乡土金句,取代了生硬的命令,成为了村民们自觉行动的准则。这份约定,源于共同的认可,充满乡土的温度,正是它,解锁了土沃乡邻里和睦、乡风文明的“治理密码”。

二、从“被动遵守”到“主动践行”,村规民约成土沃乡激活内力的“文明引擎”

在土沃乡,村规民约的蜕变悄然重塑着乡村治理的格局。它不再是高高在上、需要反复督促的“冰冷条文”,而是真正融入了日常,成为村民们发自内心认同并主动践行的“行动指南”。这一转变的核心,在于将“要我做”的外部要求,升华为“我要做”的内生动力。通过民主商议,村民们自己定下的规矩,句句都说在心坎上;通过“积分管理”、“红黑榜”等巧妙的机制,遵守规约成了有面子、得实惠的好事。例如,南阳村建立“道德银行”,村民通过遵守村规民约获得积分,可兑换生活用品,极大地调动了村民的积极性。如今,主动清扫巷道、自觉简办红白事、积极调解邻里纠纷已在土沃乡蔚然成风。这份广泛的自觉,正是村规民约点燃的“文明引擎”,它为乡村治理注入了最深厚、最持久的内生力量,驱动着乡风民风持续向美、向善。

三、从“少数带动”到“全员参与”,村规民约成土沃乡联结乡邻的“暖心纽带”

在土沃乡,村规民约的成功实践,彻底改变了以往“干部忙、群众看”的治理困局,实现了从“少数人操心”到“全村人齐心”的深刻转变。这份由村民自己商议制定的“小宪法”,以其浓厚的乡土情怀和共同价值认同,将左邻右舍紧密地联结在一起。它不再是冷冰冰的约束,而成为了一条有温度的“暖心纽带”:环境整治时,家家户户主动参与;邻里纠纷时,大伙儿依据公约主动调解;谁家遇到红白喜事,乡亲们按照约定俗成互相帮衬。例如,在上沃泉村,村民王大爷家办喜事,邻居们主动前来帮忙,按照村规要求从简办理,既热闹又节俭,赢得了全村人的称赞。这条纽带,编织的是一张互助互信的乡情网络,激发的是人人参与、人人尽责的主人翁精神。如今在土沃乡,村规民约已成为凝聚乡邻、淳化乡风的最强粘合剂,让乡村治理充满了浓浓的烟火气和人情味。

四、从“一时改变”到“长久新风”,村规民约成土沃乡涵养乡风的“源头活水”

在土沃乡,村规民约早已超越了短期管理的局限,成为滋养文明乡风、培育长效机制的“源头活水”。它通过民主商议汇聚民意基础,以积分管理等创新机制构建畅通渠道,借文化浸润渗透道德根系,将文明习惯深植于日常、内化为基因。如今,垃圾分类、邻里互助、简办红白事等新风尚已成为村民的生活常态,不再依靠临时动员,而是源于自觉践行。以杏则村为例,该村将村规民约与传统文化相结合,通过开展“好媳妇”、“好婆婆”评选活动,让文明新风吹进家家户户。这汪活水持续润泽着土沃乡的治理土壤,让文明乡风获得了自我生长、代代相传的永续生命力。

村规民约虽小,却承载着土沃乡文明振兴的大愿景。土沃乡以村规民约推动移风易俗的实践,是乡村振兴中“塑形”与“铸魂”并举的鲜活样本。未来,随着村规民约建设不断深化,文明新风将在土沃乡持续生长,为乡风文明建设注入持久动力,助力土沃乡在乡村振兴道路上阔步前行。

村规民约上墙

下格碑村民围绕移风易俗等话题开展座谈会